Battle Rope Training: Effektivität, Trainingsplanung und Zielgruppen im Überblick

von David Klinkhammer, 08/25, Lesezeit: 5 Minuten

Das Prinzip des Battle Rope Trainings ist einfach: Wiederholte, spezifische Reize führen zu anatomischen und physiologischen Anpassungen. Die Kunst besteht jedoch darin, diese Reize zielgerichtet zu setzen. Wenn das eigene Körpergewicht allein nicht mehr ausreicht, um einen adäquaten Trainingsreiz zu setzen, kommen Trainingsgeräte zum Einsatz. Neben den klassischen Methoden haben sich in den letzten Jahren Gadgets wie das Battle Rope etabliert. Das lange und schwere Trainingsseil bietet ein breites Einsatzspektrum – vom Gesundheitssport bis hin zum Hochleistungstraining.

Was ist Battle Rope Training?

Ein Battle Rope ist ein dickes und schweres Seil, das typischerweise am Boden fixiert wird und meist aus Kunststofffasern wie Polypropylen oder Nylon besteht. Der Trainierende hält ein oder beide Enden des Seils in den Händen und versetzt es durch wellenartige Bewegungen in Schwingung. Die Bewegungsmuster können dabei sehr unterschiedlich ausfallen: von hochfrequenten, aufeinanderfolgenden Wellen über kreisende Bewegungen bis hin zu explosiven Slams mit großer Bewegungsamplitude. Der besondere Vorteil dabei ist, dass während primär Arme und Schultern die Wellen aktiv erzeugen, Rumpf und untere Extremitäten stabilisierend mitarbeiten müssen. Je nach Übung lassen sich zudem Ausfallschritte und Kniebeugen in die Bewegung integrieren. Dadurch wird das Battle Rope zu einem echten Ganzkörpertrainingstool, das nicht nur die Muskeln, sondern auch das Herz-Kreislauf-System stark beansprucht.

Physikalische Eigenschaften von Battle Ropes

Battle Ropes sind in verschiedenen Längen (9–15 Meter) und Durchmessern (30–50 mm) erhältlich. Je länger und dicker das Seil ist, desto größer ist der Widerstand, der durch das Trägheitsmoment beim Schwingen entsteht. Die Seilbewegung folgt dem physikalischen Prinzip der Impulserhaltung. Das bedeutet, dass jede Bewegung kinetische Energie erzeugt, die in Form von Wellen vom Seil zu seinem Fixpunkt übertragen wird. Um diese Wellen kontinuierlich aufrechtzuerhalten, ist eine konstante Muskelarbeit erforderlich.

Auch die Bodenbeschaffenheit ist von Bedeutung, da Reibungseinflüsse die Bewegung dämpfen können. Darüber hinaus verhalten sich Battle Ropes wie ein verlängerter Hebelarm. Je größer dieser ist, desto mehr Muskelkraft muss aufgewendet werden, um das Seil in Bewegung zu halten, wodurch sich das Training intensiviert. Die Möglichkeit der multidirektionalen Bewegung stellt zusätzliche Anforderungen an die Rumpfstabilität und Koordination.

Einsatzmöglichkeiten und Zielgruppen

Battle Ropes sind nicht nur in Bootcamps, sondern auch im Rehabilitationssport, beim Personal Training und im Athletiktraining beliebt. Ihr großer Vorteil ist ihre Vielseitigkeit: Sie benötigen je nach Länge wenig Platz und fordern gleichzeitig mehrere motorische Fähigkeiten.

Besonders vorteilhaft ist die hohe Anpassbarkeit: Die Belastung kann über Seillänge, Bewegungsfrequenz, Amplitude und Übungsauswahl individuell gesteuert werden. Dadurch ist das Battle Rope Training sowohl für Einsteiger als auch für Leistungssportler attraktiv.

Typische Zielgruppen:

- Einsteiger: Einsteiger profitieren von einem einfachen Einstieg durch kürzere Seile und eine moderate Bewegungsfrequenz.

- Fortgeschrittene: Fortgeschrittene nutzen Battle Ropes für intensive High-Intensity-Intervall-Trainings (HIIT) oder komplexe Bewegungsmuster mit hoher Rumpfaktivierung.

- Sportartspezifisches Training: Wurf- und Stoßdisziplinen, etwa in der Leichtathletik, profitieren von den explosiven Einsatzmöglichkeiten der Seile.

- Rehabilitation und Senioren: Die kontrollierten, rhythmischen Bewegungen fördern die Körperwahrnehmung, die Koordination und die Rumpfstabilität.

Typische Übungen und Bewegungsausführungen

Das Battle Rope ermöglicht eine Vielzahl verschiedener Übungen – von rhythmischen, lang andauernden Bewegungen bis hin zu explosiven, kurzen Belastungsspitzen.

Kraftausdauerorientierte Übungen

Diese Übungen werden mit moderater Intensität über 30-60 Sekunden durchgeführt:

- Alternating Waves

- Split Squat (Back Lunges)

- Side Skippings

- Squats

- Kneeling to Stand up

- Uppercuts

- Double Waves

- Washing Machine

- Hand to Hand

- Sitting in & outs

Explosivkraftorientierte Übungen

Hohe Intensität, kurze Dauer (8-12 Wiederholungen):

- Reverse Butterfly

- Explosive Uppercuts

- Big Side Wave

- Hangman Slams

Je nach Trainingsstand können dabei auch Kombinationen verschiedener Bewegungsmuster gewählt werden (z. B. Wellen mit Sprüngen, Rotationen oder einbeinigen Ständen). Wenn die Rumpfmuskulatur weiter im Fokus stehen soll, lassen sich beidhändige Übungen einhändig absolvieren. Durch die unilaterale Ausführung wird die Rumpfmuskulatur aktiviert, um die Wirbelsäule im Lot zu halten.

Trainingsplanung: Struktur und Steuerung

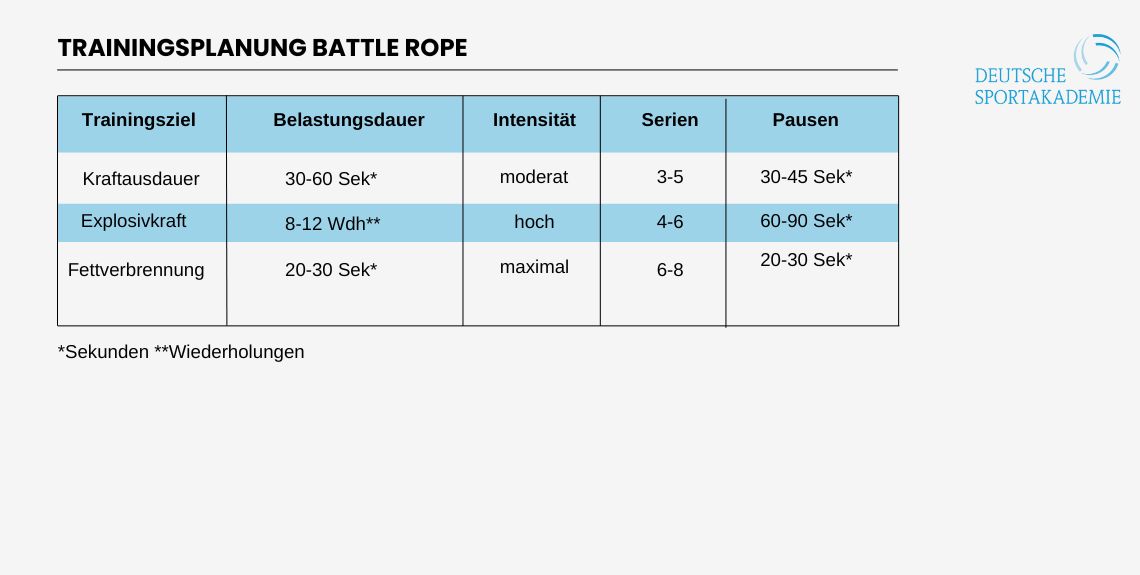

Ein effektives Battle Rope Training sollte immer zielgerichtet aufgebaut sein. Dabei sind folgende Parameter zentral:

- Trainingsziel (z. B. Kraftausdauer, Explosivkraft)

- Dauer und Intensität

- Serienanzahl und Pausengestaltung

Ein Beispielplan für Einsteiger könnte so aussehen:

- Warm Up: Mobilisationsübungen, insbesondere der oberen Extremitäten und Seilschwingen mit geringer Amplitude

- Zirkel: 3 Übungen à 30 Sekunden mit je 30 Sekunden Pause (z. B. Alternating Waves, Squats mit Rope, Jumping Jacks)

- Cool Down: Stretching

Wissenschaftliche Wirksamkeit

Die Effektivität des Battle Rope Trainings wurde in verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen belegt – sowohl hinsichtlich muskulärer, metabolischer als auch kardiovaskulärer Parameter. Im Folgenden werden die wichtigsten Studienergebnisse praxisnah eingeordnet:

Snarr und Esco (2013) untersuchten die Muskelaktivierung bei verschiedenen Battle Rope Übungen mittels Elektromyografie (EMG). Dabei zeigten sich besonders hohe Aktivierungen im M. deltoideus, M. trapezius und in der Rumpfmuskulatur. Dies ist bedeutsam, da die Schulter- und Rumpfmuskulatur zentrale Rollen in der Haltungsstabilität, Bewegungskontrolle und Kraftübertragung spielen. Eine gezielte Ansteuerung dieser Muskelgruppen kann sich somit positiv auf alltägliche Aktivitäten (z. B. Heben, Tragen, Stabilisieren) sowie auf die Bewegungsökonomie beim Sport auswirken – insbesondere bei Sportarten, die Arm- und Rumpfeinsatz erfordern.

Kravitz (2015) spricht beim Battle Rope Training von einer Verbesserung der „funktionellen Kraft”. Damit ist die Fähigkeit gemeint, komplexe, alltags- oder sportspezifische Bewegungen stabil, koordiniert und kraftvoll auszuführen. Im Unterschied zum Training mit isolierten Maschinen trainiert das Battle Rope insbesondere die inter- und intramuskuläre Koordination, die Rumpfkraft und die Ganzkörperstabilität. Dadurch ist die Übertragbarkeit auf sportliche Leistungen höher als bei klassischen Geräten.

Fountaine und Schmidt (2015) zeigten, dass bereits eine kurze Trainingseinheit mit Battle Ropes (10-minütiges Intervalltraining) die Herzfrequenz signifikant steigert (bis 85-90 Prozent der maximalen Herzfrequenz) und einen hohen Energieumsatz bewirkt. Für das Training bedeutet das: Schon kurze, intensive Einheiten können kardiovaskuläre Reize setzen, die mit klassischem Ausdauertraining vergleichbar sind. Das ist ideal bei Zeitmangel oder zur Stoffwechselaktivierung.

Palanisamy (2020) untersuchte die Wirkung eines mehrwöchigen Battle Rope HIIT-Protokolls bei Sportlern. Die Studie belegte Verbesserungen bei den biochemischen Parametern (unter anderem Reduktion von LDL-Cholesterin und Triglyceriden) sowie eine Erhöhung der VO₂max, die als Marker für die aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit und somit auch für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems gilt.

Salzgeber et al. (2019) führten ein Battle Rope Trainingsprogramm mit Jugendlichen durch. Ergebnis: Es kam zu signifikanten Verbesserungen sowohl in Maximalkrafttests als auch in Ausdauertests. Dies unterstreicht, dass das Rope-Training sowohl die Kraft- als auch die Herz-Kreislauf-Leistung steigern kann – selbst bei jungen, nicht spezialisierten Zielgruppen.

Smith et al. (2019) verglichen ein 10-minütiges Battle Rope Conditioning mit anderen bekannten HIIT-Formaten (z. B. Tabata mit Burpees oder Sprints). Das Ergebnis: Battle Rope Einheiten erzeugten eine ähnliche metabolische und kardiovaskuläre Beanspruchung, jedoch bei geringerem orthopädischem Risiko und mit höherem Fokus auf den Oberkörper. Dies stellt für Personen mit Gelenkproblemen oder als Ergänzung zum Lauftraining eine gelenkschonende HIIT-Alternative dar.

Diese Studien belegen, dass das Battle Rope Training eine effektive Methode ist, um sowohl das kardiovaskuläre als auch das neuromuskuläre System anzusprechen.

Vergleich mit anderen Trainingsformen

Im Vergleich zu anderen funktionellen Trainingsmethoden bietet das Battle Rope Training einige besondere Vorteile:

- Gelenkschonung: Es gibt keine Stoßbelastungen wie beim Springen oder Laufen.

- Multidirektionalität: Die Bewegung in verschiedenen Ebenen trainiert die Rumpfstabilität effektiver.

- Einfacher Einstieg: Geringe technische Einstiegshürde, sofortiges Feedback durch Wellenbild sichtbar.

Das Battle Rope Training ist eine hocheffektive Trainingsform mit wissenschaftlich belegter Wirksamkeit. Es kombiniert die Aspekte Kraft, Ausdauer, Koordination und Stabilisation und eignet sich für fast jede Zielgruppe – vom Anfänger bis zum Leistungssportler. Dank der variablen Belastungssteuerung und der Vielseitigkeit bei der Auswahl der Übungen ist es sowohl im Reha-Bereich als auch im leistungsorientierten Training einsetzbar. Wer sein Training abwechslungsreich, effektiv und herausfordernd gestalten möchte, sollte dem Training mit dem Battle Rope definitiv eine Chance geben.

Über David Klinkhammer:

David Klinkhammer ist Sportwissenschaftler, Fitness- und Athletiktrainer sowie Group Instructor und Markenbotschafter der Deutschen Sportakademie. Er ist Host des Akademie-Podcasts Bizeps & Bananenbrot und verfasst regelmäßig Beiträge für den Blog der Deutschen Sportakademie. Als Dozent begeistert er Studierende für Trainingsplanung und -steuerung, Fitnesstraining in der Praxis, Ausdauersportarten sowie Motivationstraining im Personal Training. Als leidenschaftlicher Marathonläufer und selbstständiger Fitnesstrainer bietet er in Köln Bootcamps und Mitarbeiterfitness an. Zum Ausgleich liebt er Paartanz und Kochen.

Literatur:

- Fountaine, C. J., & Schmidt, B. J. (2015). Metabolic cost of rope training. Journal of Sports Science & Medicine, 14(4), 715–719.

- Kravitz, L. (2015). Battle Ropes: Explosive Total Body Training. IDEA Fitness Journal, 12(10), 22-27.

- Schick, E. E., Coburn, J. W., Brown, L. E., Judelson, D. A., Khamoui, A. V., Tran, T. T., ... & Uribe, B. P. (2010). Muscle activation during resistance training with and without the use of chains. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(2), 340-345.

- Snarr, R. L., & Esco, M. R. (2013). Electromyographic Analysis of Traditional and Battle Rope Exercises. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(11), 3054–3060.

- Rhea, M. R., Kenn, J. G., & Dermody, B. M. (2009). Alterations in speed and strength performance using the French Contrast Method. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(9), 2470–2477.